生物素(Biotin)標記技術(shù)的原理、方法與多領(lǐng)域應(yīng)用

生物素(Biotin)標記技術(shù)作為現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究中的重要工具,在分子檢測、蛋白質(zhì)組學(xué)和免疫學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。該技術(shù)主要包含直接標記法、間接標記法兩種主要策略,每種方法各具特點,適用于不同的研究需求。

直接標記法技術(shù)解析

直接標記法的核心在于使生物素分子與目標物質(zhì)直接發(fā)生共價結(jié)合。其實驗流程通常包括三個關(guān)鍵步驟:首先將活化后的生物素衍生物與目標分子在適宜條件下反應(yīng);隨后通過層析、電泳等分離技術(shù)純化得到生物素-目標分子復(fù)合物;最后對標記產(chǎn)物進行定量和質(zhì)量控制。該方法的最大優(yōu)勢在于操作流程簡便、適用于大規(guī)模標記需求,特別適合工業(yè)化生產(chǎn)場景。然而其局限性在于某些生物分子與生物素的直接反應(yīng)效率可能偏低,此時需要借助EDC、NHS等交聯(lián)劑來提升標記效率。

間接標記法技術(shù)特點

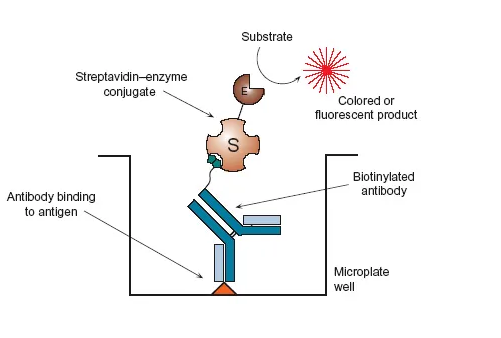

間接標記法則采用更為精巧的級聯(lián)反應(yīng)設(shè)計。該方法首先需要將生物素與橋連分子(如鏈霉親和素)預(yù)先結(jié)合,再通過特異性識別作用(如抗體-抗原、配體-受體)與目標分子形成復(fù)合物。這種方法的顯著優(yōu)勢體現(xiàn)在:標記效率通常可達90%以上;可靈活選擇不同特性的橋連分子以適應(yīng)各類實驗需求;特別適合難以直接標記的復(fù)雜生物分子體系。當然,該方法也面臨操作步驟繁瑣、可能引入非特異性結(jié)合等挑戰(zhàn),需要優(yōu)化實驗條件加以克服。

標記技術(shù)比較與選擇策略

從方法學(xué)角度比較,兩種技術(shù)呈現(xiàn)互補特性。直接法在通量和簡便性方面占優(yōu),特別適合結(jié)構(gòu)明確的分子標記;間接法則在效率和靈活性方面表現(xiàn)突出,更適合復(fù)雜生物樣品的標記。在實際科研工作中,選擇策略應(yīng)綜合考慮:目標分子的理化性質(zhì)、實驗所需的靈敏度、可用的儀器設(shè)備以及成本效益等因素。例如,大規(guī)模蛋白質(zhì)組學(xué)研究可能傾向直接法,而低豐度生物標志物檢測則更適合間接法。

多領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用

生物素標記技術(shù)在多個學(xué)科領(lǐng)域展現(xiàn)出重要價值

基礎(chǔ)研究領(lǐng)域:用于解析GPCR信號轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)相互作用網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵科學(xué)問題,如通過生物素標記的抗體研究磷酸化修飾動態(tài)變化;

臨床診斷領(lǐng)域:在液體活檢、病原體檢測等方面具有獨特優(yōu)勢,如基于生物素-鏈霉親和素系統(tǒng)的ELISA檢測技術(shù)已廣泛應(yīng)用于腫瘤標志物篩查;

環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域:用于追蹤污染物在生物鏈中的遷移轉(zhuǎn)化,如通過標記特定降解酶研究有機污染物的代謝途徑;

藥物研發(fā)領(lǐng)域:應(yīng)用于靶點識別和藥物篩選,如基于生物素標記的小分子探針進行高通量篩選。

技術(shù)展望與發(fā)展趨勢

隨著納米技術(shù)、微流控等新興技術(shù)的融合,生物素標記技術(shù)正朝著更高靈敏度、更高通量的方向發(fā)展。例如:新型生物素衍生物的開發(fā)提高了標記效率;微陣列技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)了多重檢測;與質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)拓展了其在蛋白質(zhì)組學(xué)中的應(yīng)用深度。這些進步持續(xù)推動著生命科學(xué)研究方法的革新。

作為一項成熟的分子標記技術(shù),生物素標記通過不斷的方法優(yōu)化和創(chuàng)新應(yīng)用,持續(xù)為生命科學(xué)研究提供強有力的技術(shù)支持。研究人員需要根據(jù)具體實驗需求,合理選擇標記策略,并關(guān)注新技術(shù)發(fā)展動態(tài),以充分發(fā)揮該技術(shù)的應(yīng)用潛力。

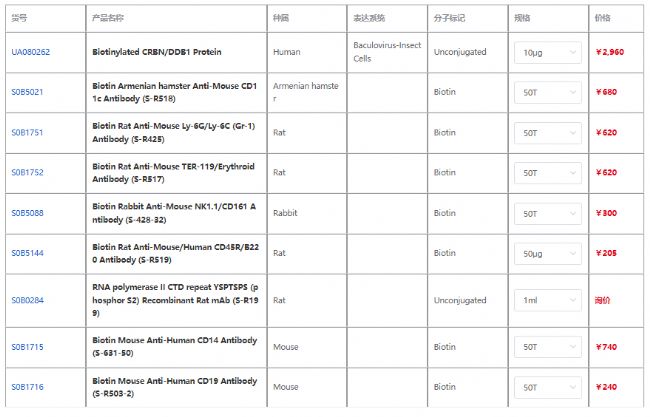

產(chǎn)品信息

杭州斯達特 (www.starter-bio.com)志在為全球生命科學(xué)行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的抗體、蛋白、試劑盒等產(chǎn)品及研發(fā)服務(wù)。依托多個開發(fā)平臺:重組兔單抗、重組鼠單抗、快速鼠單抗、重組蛋白開發(fā)平臺(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通過歐盟98/79/EC認證、ISO9001認證、ISO13485。

- 細胞間質(zhì)上皮轉(zhuǎn)換因子c-Met的結(jié)構(gòu)功能及靶向藥物在腫瘤中的應(yīng)用

- Claudin18.2的結(jié)構(gòu)、功能基礎(chǔ)及其胃癌靶向藥物的研發(fā)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

- 霍亂毒素B亞單位CTB在神經(jīng)學(xué)研究、免疫佐劑領(lǐng)域中的應(yīng)用

- 抗禽流感H5單克隆抗體的制備、結(jié)構(gòu)、功能與應(yīng)用

- 抗禽馬立克氏(MD)病毒單克隆抗體的病毒特性、抗體研發(fā)和作用機制

- 抗犬輪狀病毒(CRV)單克隆抗體的制備與應(yīng)用

- B細胞相關(guān)疾病診療新興靶點CD79B的結(jié)構(gòu)功能及作用機制

- 癌胚抗原CEA(CD66e/CEACAM5)的結(jié)構(gòu)、功能及在腫瘤研究中的作用